【作者】陈泳超,北京大学中文系教授。

【摘 要】神话、传说和民间故事,是民间文学的一组关联概念,可以合称为“民间叙事三大文类”。它们不同于诗赋、戏曲这样客观存在的原生文类,而是根据一些特征人为归纳的分析文类。它们通常没有明确的形式规定,需要与关联概念比勘才能开显其特征,故其特征也是多点透视的。事实上,整个文学世界中我们习以为常的许多原生文类,也具备程度不等的分析属性,在纯粹的分析文类和精确的原生文类之间,是一种纷繁多样的光谱式存在。以“民间叙事三大文类”为代表的分析文类,其长处在于为跨文化研究提供有效的分析指标和统筹概念,并以此推进对全人类民间叙事的整体性观照。它要求我们一方面尽可能提炼出更多元的分类特征使之趋于清晰有效;另一方面又要保持分析文类与特定研究对象之间的张力,切不可将之当作客观标准去要求、评价或剪裁任何一种具体的文类实践。

【关键词】神话;传说;民间故事;分析文类;原生文类

国际民间文学、民俗学界公认,作为民间文学现代分类概念的“神话”“传说”和“民间故事”,三者从一开始就相伴而生,此现象源于德国格林兄弟(Jacob and Wilhelm Grimm)分别编撰的三种民间文学作品集:《儿童与家庭童话集》(Kinder-und Hausmärchen 即众所周知的《格林童话》,1812—1815)、《德意志传说》(Deutsche Sagen,1816—1818)和《德意志神话》(Deutsche Mythologie,1835),其中核心的类别指称mythen、sagen和märchen,后来英语世界通常使用myth、legend和folktale来对译。

这三种关联形式不光在西方,便是在中国的民间文学知识体系中,也被广泛接受。周作人早在1912年写作的《童话略论》里,就把神话(mythos)、世说(saga)与童话(märchen)三者并举,并认为“童话 (märchen)本质与神话(mythos)世说(saga)实为一体”,此处的童话约等于民间故事,而世说则同于传说。后来各类民间文学概论性质的书,在分体介绍民间文学作品时,这三者始终占据最优先的位置。像深具影响力的钟敬文主编之《民间文学概论》,其“体裁分论各章”首先列出的就是“神话和民间传说”“民间故事”两章。段宝林在其《中国民间文学概要》中也将神话、传说、生活故事等列入广义的“民间故事”大类之中。正如吕微所说:“格林兄弟和马林诺夫斯基关于民间文学的神话、传说和童话的体裁三分法,举世皆知。”这已是民间文学界的基本常识。

不过,作为专业术语,神话、传说和民间故事这一组概念负载着诸多分歧、辩难乃至否定,不但具有深厚的学术史意蕴,亦为当前的民间文学理论建设所推重。本文将努力对这组概念进行梳理、分析,以期增进对它们的认知,并借此或可对整体文学的文类问题有所观照。

一、“散体叙事”批评

诚如美国学者阿兰·邓迪斯(Alan Dundes)所言:“自从格林兄弟生活的19世纪前期以来,学者们已就神话、民间故事和传说之间大体的区分,取得了普遍的一致意见。”其中威廉·巴斯科姆(William Bascom)1965年发表的《口头传承的形式:散体叙事》一文,尤为学界推举为这一话题的经典之作。该文出于对民间文学作品体系的整体观照,选择了欧美其他学者的先行概念“散体叙事”(prose narratives),将神话、传说和民间故事作为“散体叙事”下属的三个“亚类型”(sub-types):

既沿用旧例而又不失创新的是,将民间文学的这三个重要形式考虑为一个更宽泛的形式集合(即散体叙事)中的亚类型。这提出了一个分类系统,亚类型组合为一个单独的、只从形式的角度界定的范畴,并与谚语、谜语和其他口头艺术文类的形式相参照。

这里先插入一个术语的翻译问题。该文将神话、传说和民间故事作为散体叙事下属的三个“亚类型”,单纯从英汉对译来说没有疑义,但“类型”(type)和“亚类型”(sub-type)在中国现行的民间文学理论体系中更多被使用于故事的形态学和分类学,专指叙事情节的纯静态相似关系,一般被视为神话、传说和民间故事的下一级概念。这里用来对译巴斯科姆的用法,在中国学界的既成传统中可能会引起层级上的错位理解,需要特别留心。而邓迪斯在介绍该文时用的是“叙事文类和亚文类(narrative genres and subgenres)”,笔者以为更加贴切。

回到正题,巴斯科姆首先从语体形式的角度,排除了像歌谣、史诗之类具有韵文性质的其他民间文类,确立了三者的散文属性;接着他又给这三者以更细致的区隔分析,认为“民间故事可以视为虚构的散体叙事”“神话是散体叙事,在讲述它的社会中,它被认为是发生于久远过去的真实可信的事情”“传说是散体叙事,与神话一样,被讲述者和听众认为它是真实的,但它们不被当作发生于久远之前的事情,其中的世界与今天的很接近”。巴斯科姆是人类学家,此文后续使用大量的田野民族志资料,对这三种形式进行了更详细的阐释和例证,阿兰·邓迪斯断言:“一般说来,巴斯科姆对神话、民间故事和传说的阐释,已经得到大多数民俗学家的认同。”

不过,我们要严肃追问的是:神话、传说和民间故事的上一级“形式集合”必须是“散体叙事”吗?

以中国民间文学为例。神话当然可以是散体叙事,但也不排斥韵文表达。且不说《诗经·生民》《楚辞·天问》这样的汉文经典,单看南方少数民族藏量丰富的史诗比如《苗族古歌》、彝族的《梅葛》、纳西族的《创世纪》等,就含有大量的本族神话。它们的存在一定程度上改变了国际史诗学界长期以英雄史诗作为史诗标本的固有观念。传说和故事不具备神话那么浓重的神圣性,更接近于民众日常生活,因而也更容易在各种文艺体裁中跳进跳出。比如所谓的中国四大民间传说,“牛郎织女”最早出现于诗歌(《诗经》),“孟姜女”最早出现于史传(《左传》),“梁山伯与祝英台”最早出现于地志(宋《乾道四明图经》),“白蛇传”最早出现于话本小说(《白娘子永镇雷峰塔》),各自的源头文献体裁既不相同,后世又都可以进入纷繁多样、韵散兼容的地方戏曲和说唱艺术,若要铺排起具体的表演门类,恐怕每一个传说都可以开出一长串清单,何况还有诸多少数民族的特有门类呢?它们当然可以用大白话肆口而出,但绝非拘限于“散体”。丹·本-阿默思(Dan Ben-Amos)在其《分析类别与本族类型》一文中举出了此类现象的更多跨国实例:

“国王与修道院长”的故事出现在许多韵文叙事中。阿尔奈和汤普森将其划为浪漫故事类。在犹太传统中,这属于一个笑话。在英国民俗中,这是一首歌谣。在这些形式中不一定存在类型关系。

所以,如果必须在神话、传说和民间故事之上再加一个层次的话,那就不应该基于语言、韵律、体制这样的形式指标,反倒是像段宝林那样用“民间故事”作为集合名词可能更加合理。事实上,国内民间文学界通常将“民间故事”分为狭义和广义,狭义的是跟神话、传说并列的次级分类,广义的则是包含三者的上一级集合。巴斯科姆自己也意识到了这个问题,他在文中紧接着补苴道:

若术语“散体叙事”证明是笨拙或不妥的,我建议使用“故事”(tales)作它的同义词;无可否认,这样含义更加模糊,但你能恰当地把神话、传说和民间故事都叫作“故事”,而且它的德文对应词“Erzählung”,同样可以使用。

这就与段宝林的分类层级及其命名方式异曲同工了。有趣的是,段宝林本人在后来的著作中有时反倒放弃此说,改用“散文作品”来概括三者,不知是否受到了巴斯科姆的影响。

如此看来,以巴斯科姆为代表的欧美学者跟以段宝林为代表的中国学者碰到的问题及其处理办法,乃至出现的误差都颇为相似,这一现象颇可玩味。笔者以为,这跟民间文学界长期以来过分强调口头性而相对忽视文字传播和民间演艺的传统思维有关。如果说像巴斯科姆那样的人类学家更多关注文明相对滞后的无文字社会,其艺术形式可能较为简单并以口头传播为主,那还情有可原;但对于中国这样历史悠久、文化丰富的复杂社会而言,就显得很不合适了。我们经常听到民间文学界指责郑振铎《中国俗文学史》中缺少了民间文学最重要的神话、传说和民间故事三大类,但俗文学学者们却反驳说:《中国俗文学史》中的各文类专章,比如变文、弹词、宝卷,哪一章里面不大量展演着神话、传说和民间故事的传统题材呢?更不用说戏曲和白话小说了。

二、民间叙事三大文类

接下来的问题可能更具有挑战意味:既然神话、传说和民间故事可以分布于歌谣、民间叙事诗、史诗以及各种民间说唱和民间戏曲等体裁之中,况且这三者之间的界限也并不截然分明:牛郎织女既可以是传说,也可以被认为是古老的星体神话;著名的孟姜女传说,顾颉刚的名作却叫《孟姜女故事研究》,那么,它们本身的“体”到底在哪里呢?它们能被称为体裁吗?

一般来说,像钟敬文、段宝林这样的前辈学者偏爱使用“体裁”一词,此后由于受到西方文艺理论翻译的影响,“文类”“文体”等术语似乎在中国文学理论界更加流行,民间文学界亦莫能外。吕微前文中就说:“从体裁(文类,Genre)的角度还原地认识民间文学自由本质的体裁学,原本就是肇始于格林兄弟,且发扬光大于马林诺夫斯基的民间文学‘形式诗学’(鲍曼)的学术传统。”而万建中更明确指出,这几个术语并无本质差别:“以体裁即文类、文体、文学样式为考察对象而编撰的研究专门史,可以称之为体裁学术史。”

事实上,简单梳理一下关于文体、体裁和文类的相关研究成果,我们发现,它们本身的意涵非常丰富,并且负载了中国和西方各种学派之间的复杂纠葛,至今在文艺理论界尚未形成共识。大致说来,中国古代文论中的文体研究,其主流乃在“体裁论”与这些纠葛“风格论”的二元模式中或倾欹或兼顾地着力经营。而西方理论界中也有genre、style、form、type等很多术语与此相关,尤其是前两者,虽然genre通常被译为中文的“体裁”或“文类”,style则常被译为“风格”“文体”,其实二者之间很难断然区隔。值得注意的是,中国古代文论中的文体、体裁,其根柢在于文章之学,一切皆从文字书写生发,很少留心口头表述;而西学中的许多概念,大多则由现代语言学导出,尤其是stylistics,从巴利(Bally)开始的语言学研究模式向来非常注重口语表达,甚至有些中国学者认为stylistics更应该翻译成“语体学”。民间文学当然更亲近于民众的口头交流,故相对而言,西方现代的话语和文体理论更值得民间文学理论界关注。

俄国文艺理论家巴赫金(Mikhail Bakhtin)提出了一个“言语体裁”(speech genres)的概念,他在《言语体裁问题》一文中,特别强调将“表述”作为言语交际的基本单位:“每一具体的表述作为言语交际的单位,其边界就在不同言语主体的交替处,即决定于说话者的更替。”这就在作为口头话语单位的句子和作为文本作品单位的篇章之间找到了一个更具弹性的中间项,而这也正是他对体裁或者文体的基础设定:“我们总是用一些特定的言语体裁来说话,也就是说我们所有的表述都具有一定的相对稳固的典型的整体建构形式。我们拥有式样丰富的口头的(以及书面的)言语体裁。我们在实践上娴熟自如地应用这些体裁,但在理论上可能对它们的存在一无所知。”这对民间文学研究极富启发意义:任意一次神话、传说或民间故事的讲述,哪怕未必首尾俱全,不都可以视为是一次有意味的表述吗?因此也就具有了体裁(genre)身份。其实,不少中国学者也努力在融汇中西而建构更加合理的文艺理论,像童庆炳就把“文体”定义为“一定的话语秩序所形成的文本体式”,尽管它似乎仍偏于作家文学。

如此看来,民间文学界将体裁、文体、文类等术语经常混用自有其合理性。那么,假如必须为神话、传说和民间故事选一个专有名词来标定,我们应该选择哪一个呢?

中国古代文论特别强调“体”的本质属性,“文章以体制为先”“先体制而后文之工拙”“文莫先于辨体”之类的断语比比皆是,而神话、传说和民间故事,它们本身作为形式规定性的“体”却很不明确;常被使用的“散体叙事”一词又根本不能成立。所以,“体裁”和“文体”这两个术语都含“体”字,用来概括它们就不太合适;而“文类”的“类”只强调相互之间的分类区隔,姚爱斌在分析中国古代文论专门术语之后总结道:“‘体’是一个实体范畴,‘类’则是一个关系范畴。”此言得之,且亦符合我们的日常语感。故笔者倾向于用“文类”一词来标定,将神话、传说和民间故事合称为“民间叙事三大文类”(后文简称“三大文类”)。

三、分析文类与原生文类

回到前面的问题:既然“三大文类”被认为是文类,为什么又时常出没于其他各种文类之中呢?这跟一般的文类转换关系还不一样。我们经常说戏曲、鼓书、弹词、电影改编了“白蛇传传说”或“白蛇传故事”,无论怎样变换文类,我们依然可以称之为“戏曲里的白蛇传传说”或“电影里的白蛇传故事”。但当同样这些文类改编了《红楼梦》,我们通常不会再说“戏曲里的《红楼梦》小说”,只会说是“戏曲里的《红楼梦》”或“电影里的《红楼梦》题材”。可见,“三大文类”不像小说、戏曲、弹词、宝卷乃至于《文心雕龙》中列举的几十种大小体裁那样,是从现实世界中辨识并提取出来的客观存在物,具有较为稳定的体制、语言等形式方面的规定性,它们更像是“带有民间性质的某类叙事”这样感性化的名词,是一组被学者主观抽象出来的分析概念。所以,我们不妨将“三大文类”称作“分析文类”(或“学术文类”),相应地,那些在文学实践中客观存在的、具有较强体制规约性且已被实践者自动识别的各种文类则可以叫作“原生文类”(或“本土文类”)。

事实上,“三大文类”本是从欧洲原生文类中提取出来的,在世界其他地区和民族里,它们并不必然具有实体性的存在。巴斯科姆在该文中列举了大量土著社会的民族志,他们各自的叙事分类五花八门。像马林诺夫斯基(Bronislaw Kasper Malinowski)调查的特洛布里恩德(Trobriand)岛上原住民,其叙事样态分为Kukwanebu、Libwogwo和Liliu三类,马氏分析认为,它们比较完美地分别对应于民间故事、传说和神话;但更有大量的土著居民将民间叙事只分真实的和虚构的两类,比如约鲁巴人的alo相当于民间故事,而itan则可视为神话和传说的合称。即便有了“三大文类”的知识,各地的认知和使用状况也很不一样,周作人早就指出:“往往有同是一件事情,在甲地是神话或传说,在乙地却成了童话,正如从宗教与历史里发生传奇的小说一样。”这一点,巴斯科姆本人也看得很清楚:

神话、传说和民间故事并不是作为被普遍接受的范畴而提出,而是作为可以运用于跨文化研究中有意义的分析性概念,它们甚至可以运用于其他得到当地认可的“原生范畴”的系统之中。它们来自欧洲民俗学者们在运用这三者时的区分,并且很可能反映出欧洲“民间”的“原生范畴”,然而在另一些社会中它们又轻易地被认为可以简化为两个分类,正如我们将看到的,神话和传说被归到了一起(神话-传说),与幻想性的民间故事区别开来。

美国民俗学家本-阿默思更鲜明地提出了“分析类别”(analytical categories)和“本族类型”(ethnic genre)这样一对概念。按照笔者的理解,所谓“分析类别”,是学者们根据某些文化现象提取的学术概念,并试图将之作为某类普泛性的样本运用到世界各地的文化分析之中,上述“三大文类”便属于此;而“本族类型”乃是各个具体族群、社会内部成员自身的分类实践,它“不关心类型到底是什么,而注意的是该社会成员说它们是什么。因此,言语艺术的命名实际上成了文化经历的类别,明确代表了对各种主题和形式的文化态度”。

这里仍要插入一个译名的讨论:此处将“genre”译为“类型”,本身亦无不可,只是出于跟前文相似的理由。笔者还是倾向于遵从学界的一般情况,将之译为“文类”,后面的相关引文均须特别留意;而ethnic genre一词,实际与邓迪斯、巴斯科姆所用的“原生范畴”(native categories)“原生文类”(native genre)大致相同,都指向不同社群中具体存在的实体性文类。该文译者张举文就特别说明道:“文中也分别使用了‘本土类型’(native)、‘本地类型’(local genre)等概念,但鉴于‘ethnic’一词自20世纪60年代后在美国的特殊使用背景,在此将其译为‘本族’以示不同角度对‘当地’的观察。”中文的“本族”“本土”“本地”等词都指向特定的人群集合,只是集合指标不同罢了。就中国这样地域辽阔、民族众多的国情而言,“本族”一词通常偏于民族立言,容易忽略不同民族之间的长期交融,以及同一民族不同地区之间的文化多样性,故本文更倾向于使用不具人群范围约定的“原生”一词作为通用名,只在引文时才尊重原作而出现“本族”“本土”等词,它们在本文中是完全等价的。

回到正题,本-阿默思坚定地站在“本族类型”(原生文类)的立场上,对以巴斯科姆为代表的、用“分析类别(文类)”来解剖其他部族之文化实践的做法时常予以激烈抨击,如说:“我们试图将产生于文化实践,根据说话人的认知体系所形成的民间命名体系改变为不受文化制约的,可用于分析的、完整的、客观的民间文学模式。现在所承认的这场失败,事实上是早就可以预见到的。”甚至,在欧洲民俗学界卓有影响的著名学者、芬兰人劳里·航柯(Lauri Honko)六十寿辰时(1992年),他专门写了一篇题为《我们需要理想的(民俗)类型吗?——致劳里·航柯》的长文,对劳里·航柯热衷于以“理想类型” (ideal type,约等于“分析文类”)来建构其理论体系的做法给予了不留情面的批判,这样学者式的坦诚让人心生敬意。

平实地说,笔者以为这一对概念各有专擅。“本族类型”(原生文类)强调的是某一社群主体的具体实践,这对于研究各自社区的文化样貌、运作机制及其进程来说至关重要,但其前提必须假定该社群具有基本的同质性,这可能导致作为研究对象的“本族”将限定于较小规模的简单社会。这一研究范式对于早期人类学家而言确有理由,他们习惯把土著社会称为“XX人”,比如“约鲁巴人”“特洛布里恩德岛上人”等等,暗示了这些人基本处于同质文化的社会之中。但假如我们放眼当今社会趋势,这样的同质社会到底该多大呢?以中国来说,是一个村镇、一个县市还是更广泛的社会区域?更重要的是,民间文学、民俗学只能研究简单的小型社会,而不需要进行更大范围的跨文化比较么?何况,当今社会信息如此畅通,恐怕很难找到像无文字的土著社会那样具有独立文化品类的同质化社群了,即便是一个传统村落,生活其中的当代居民照样可以通过网络资讯了解外部世界的各种信息,自然也包括被学术界体系化了的文类规定。所以,“本族类型”(原生文类)在研究具体社会中人们的文化行为方面固然有其必要,而“分析文类”则更适合从事跨文化研究。事实上,人类学家向来习惯于从土著社会中选取一些特殊词汇,它们经过学术加工后逐渐成为本学科的专门术语,乃至更大范围的普遍概念,“图腾”(totem)“塔布”(taboo)“马纳”(mana)之类皆是。

以上偏重于讨论人类学意义上不同族群之间的文类关系,再着眼于以中国为代表的多民族国家共同体,这样的分析文类更具有不可忽视的功效。博大精深的中华文明,是由众多民族性和地方性文化传统共同缔造的。以民间叙事论之,我们当然必须留意于各民族、各地方特殊的原生文类,比如赫哲的“伊玛堪”、鄂伦春的“摩苏昆”、彝族的“克智”等,即便同样是汉族地区,也几乎没有哪个地方民众会有如此鲜明的“三大文类”意识,通常只会说讲故事、拉呱、说古、讲《山海经》、唠嗑……但作为分析范畴的“三大文类”仍然是最值得参照的知识体系和统筹概念,这不单有利于跨区域分析,更重要的是可以在民族国家共同体的高度予以整体的文化观照。举世瞩目的“中国民间文学三套集成”大致覆盖了全国各民族、各地方的民间文学样式,在照顾到各自特点的前提下,总体上仍分为“故事卷”“歌谣卷”和“谚语卷”,其中“故事卷”内部又基本按照神话、传说和民间故事来分类排布。新世纪开始实施的“中国民间文学大系出版工程”,更是在顶层就直接规定了“神话卷”“传说卷”和“故事卷”的分卷设置,绝不可能以“此地唠嗑”“彼处拉呱”来分卷。可见,如果没有“三大文类”的分析概念,“三套集成”和“大系工程”这样的全国性大规模结集工作是无法想象的。

其实,本-阿默思本人并不否认“分析类别(文类)”的价值,他对巴斯科姆经典论述的“三大文类”亦表称赞:“从民俗学家之间的一致性来看,运用如此有着明确界定的参考术语的确会有很大意义。”他批评的乃是过度使用“分析类别(文类)”的偏颇倾向,并善意警示说:“当实际的本土类型与理想化模式不符时,调整是必要的。”毕竟,从根本上说,“本族类型是交际的文化模式,分析类别是组织文本的模式。两者构成不同的体系,但又应该是相互关联的,犹如实质性事物对应于抽象模式”。而劳里·航柯也没有被本-阿默思别具一格的祝寿辞批倒,他和他的同道们不断深化着对理想类型(分析文类)的研究,甚至在1998年还提出了“本地性微观文类”“区域性宏观文类”和“全球性巨观文类”这样的概念体系,其方法论的核心在于认为:“现实文类与理想文类处于持续互动之中:研究者借助理想类型建构理论模型,并利用经验材料对其进行检验。在科学哲学中,这与科学实在论(scientific realism)的立场相一致——我们可以构建不同的模型,但这些模型与真理的接近程度(truth-likeness)最终取决于现实本身,而非取决于我们如何谈论现实。”

所以,我们须得认清,作为分析文类的神话、传说和民间故事的优胜之处在于能为跨文化研究提供有效的分析指标和统筹概念,并以此推进对全人类叙事实践的整体性观照,而不是作为“客观的民间文学模式”去要求、品评乃至剪裁具体社群中的主体行为。当走进不同规模的任何一个社群中时,我们没必要去一味寻找或鉴别各有哪些神话、传说或故事,而是要努力发现他们自身的分类体系和本土的原生文类,并以“三大文类”作为参照系统对之进行各种有意义的分析。

四、分析文类的特征指标

所谓文类或曰体裁,按《现代汉语词典》解释:“文学作品的表现形式。可以用各种标准来分类,如根据有韵无韵可分为韵文和散文;根据结构可分为诗歌、小说、散文、戏剧等。”其根基在于各种体制化的形式标志,而这些形式标志的精确度是大有差异的。一般来说,韵文的精确度要强于散文,表演性文类(比如戏剧)的精确度要强于纯文字阅读的文类(比如小说),等等。民间文学的文类体系也同样如此,甚至其区隔指标更加多元。单以韵文和散文而言,民间文学的韵文不光有特定的格律,即便最常见的七字句或十字句,由于具体演唱的语言和音乐的差异,还可以明确区分为吴歌、花儿、信天游等等;再加上特殊的表演形式,则又可以区分出弹词、鼓词、宝卷、歌仔册等等;有时候甚至还可以根据特定的外部活动予以限定,比如江南的宝卷、赞神歌,发展到后来经常出脚色、自报家门,这便与弹词在很多时候极其相似,单看文本难以区分,但它们毕竟使用于不同的仪式活动,一旦与文本外的实际场域相连接,各自的文类属性仍可轻易识别。

与上述具有实体性的原生文类相比,“三大文类”这样的分析文类,总体上至少存在递进式的三项特点:一是缺少精确的形式规范,它可以用各种形式的语言、结构和表演来呈现。二是它们经常要与关联对象进行比较,正因为它们没有明确的“自体”,就只能从不同的“他体”对比中来确立自我,“三大文类”经常相伴生成,其理在此。三是其特征是多点透视的,基于上述两点,它们交叉比较的指标并不单一,可以在形式、内容、时空、功能、情态等许多方面展开,每个方面的重要性和有效度未必均等。事实上,民间文学之外的许多文类,也经常在多点透视的特征比较中才能得到更鲜明的体认,像巴赫金在《陀思妥耶夫斯基诗学问题》中讨论所谓“庄谐体的两种体裁”时,就为“苏格拉底对话”体裁列出了5项特征,而为“梅尼普讽刺”体裁则一口气列出了14项特征。

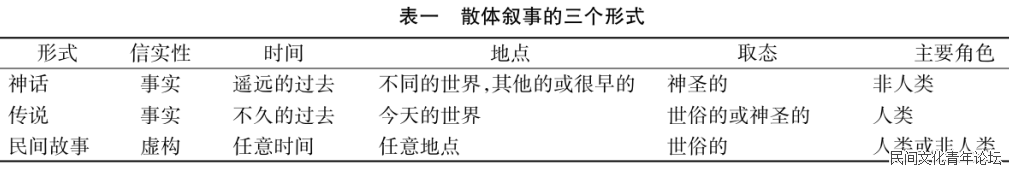

具体而言,巴斯科姆在该文中为神话、传说和民间故事提纲挈领地列了一张对照表:

巴斯科姆自己说,这里列举的5项指标中,前两项最关键,也是其定义的主要依据。所谓“信实性”(belief),表格中以“事实”(fact)与“虚构”(fiction)来对比定位。这里的“事实”绝非客观事实,巴斯科姆自己补充说:“这是个主观性判断,它建立在报告者(informants)的观念上,并非建立在客观事实上”。即便如此,笔者以为神话与传说的“事实”还需要进一步区分:神话本质上仅存在于文明的初始阶段,讲述的是世界与人类的本原创造和相应的神性事件,它们被学者们假设为是该社群全体成员一致认同并崇信的神圣叙事,因此,这里的“事实”代表了该人群的普遍观念;而传说则关联着当前事无巨细的世俗生活,并贯穿于人类文明的整个历程,属于传说的“事实”,并不必然表明该社群全体成员的观念,我们从来不会想象西湖边上的居民个个都果真以为雷峰塔下镇压着一条可以化身美女的白蛇。笔者非常赞赏译者将belief翻译成“信实性”而非“真实性”,其含义或当直接照字面理解为“可以相信为事实的特性”,它最根本的特质只在于是一种可以当作事实的表述方式,并不必须去关心讲述人和受众真实的心理状态。

再说“时间”,表格中用“遥远的过去”和“不久的过去”来区别神话与传说,这只是提供了一个模糊的长度,没有质性的区分。人们可以质疑:“遥远”到底是多远呢?笔者以为,我们或许可以将神话的讲述时间限定于世界秩序的原创时期,而这个被创造出来的世界秩序此后一直延续到当下,这便是传说的讲述时间。

这两个关键指标落实后,后三个指标就很好分说了:“地点”只要跟“时间”的理解关联起来就能辨别;而神圣与否的“取态”,则跟“信实性”一体两面;至于“主要角色”,表格中说神话是“非人类”,故事是“人类或非人类”,大体上均可赞同,但要说传说的主要角色是“人类”,笔者以为大可不必,简单扫描一下中国四大民间传说,至少“牛郎织女”和“白蛇传”的主角都有非人类的存在,何况我们还有那么多关于观音、八仙之类神仙菩萨的传说,以及各种动植物的解释性传说呢。所以,传说的角色栏里恐怕还是跟故事一样填写“人类或非人类”更加妥当。

综合来看,三者之中神话在各项指标上都有确切的措辞,说明它的文类特征最为鲜明,传说和民间故事则时常出现“或”字,可见颇有交叉通融的余地,“民间故事”还出现了两次“任意”,体现出最松散自由的特性。

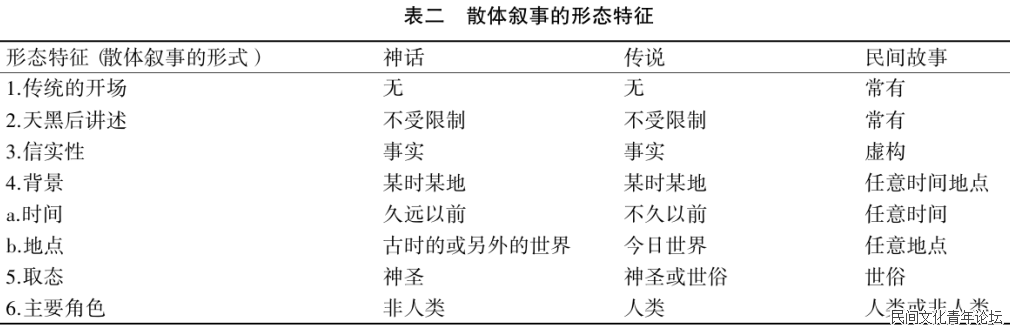

照理说,这张表格和相应的解说,已经很能显示三者各自的文类特征了,但巴斯科姆意犹未已,在检阅了众多的民族志资料后,又做了一张更加详细的表(即表二),这倒生动体现了分析文类总是希望从更多指标的比对中展现其特征的开放倾向。

将它与“表一”作对比,其他指标及各自判词几乎全同,只是增加了开头两项。这两项相对来说更具有可直观把握的意味,可见作者还是希望能有更精确的形式指标来凸显分析文类的各自特点。但我们注意到,这两项指标其实主要是针对民间故事的,与另两个文体关系不大。即便是民间故事,其判词也只是不太确定的“常有”(usually),显示出作者相当程度的信心不足。确实,民间故事会经常以“从前……”来开头、以“后来他们过上了幸福的生活”来结尾,但并非必须,何况传说亦常如此。但巴斯科姆似乎颇为看重,不惜将它与之前圈定的“信实性”和“时间”并列为定义的依据,恐怕未必恰当。至于说民间故事被限定在天黑之后讲述,那只是富拉尼人、约鲁巴人等极少数族群的内部规定,数据太少,不具有作为参数的资格,事实上,包括笔者在内的大多数专业人员如果不看该文,根本不明白这一项指标是什么意思。

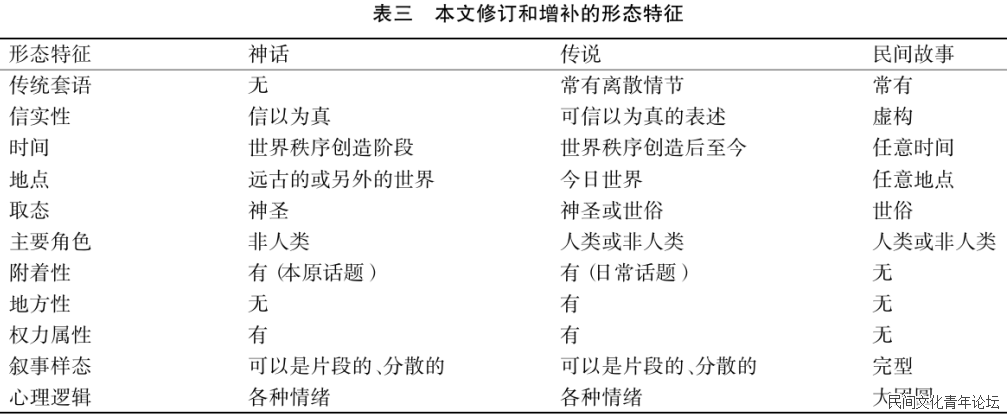

巴斯科姆对“三大文类”不断增补和修正参数的行为,体现了分析文类需要靠多点比勘来开显特征的内在意志,这样的行为并非到该文为止。尽管目前学术界对于讨论文体的动态性质颇为热衷,但仍不能放弃文体的内在规约力,否则文体或文类本身就将丧失存在的根基。因此,笔者也曾根据自身的研究经历,主要从传说学的角度又提出过附着性、地方性等静态指标,并跳出文本进入民间叙事的话语实践,提取出权力属性、叙事样态和心理逻辑等动态指标,对巴斯科姆的表格进行了一些增补和改进,具体过程不再详述,只将结果布列于此。

需要说明的是,此表格中的各项指标及相应判词,是偏于传说文类的非穷尽式列举,其他学者可以依据各自不同的研究心得,对之进行调整或寻找其他指标。

五、分析文类的光谱式存在及其使用张力

“三大文类”基于内容、时空、功能、取态等指标所呈现的分析性特征已如上言。事实上,这样的分析文类并非只有“三大文类”,在民间文学的文类体系中,许多通常被视为原生文类的习见名称中,其实也含有程度不等的分析性质。

比如史诗(epic),它通常是韵文或者韵散相间的语言体式,而朝戈金给史诗下的定义为:“史诗是长篇叙事诗。它叙述某个或某些英雄、并关注历史事件,如战争或征服,或英雄追求某些壮丽的神话性和传奇性功名——这些要素构成了传统的核心或是文化信念。”这便在形式指标之外,又附加了内容和功能方面的特性。其实,胡适早年引入epic一词时,是将之翻译成“故事诗”的。他一方面认为像《诗经》中的《生民》《玄鸟》皆具有epic的潜质,另一方面又宣称《孔雀东南飞》才是“古代民间最伟大的故事诗”,但在现行民间文学界更细致的分类体系中,像《孔雀公主》《阿诗玛》这样与《孔雀东南飞》类似的爱情题材叙事诗已不再被称为史诗了。即便同样体量宏大、内容重要的英雄赞歌,比如汉族各种说唱体《三国演义》《杨家将》等,照样被归入说唱艺术而不被称为史诗,除了固有的门类传统之外——事实上,被学者认定为史诗的少数民族作品,其本身也各有自己的专门名称而不叫史诗——其间的主要差异恐怕只存在于是否具有神圣性,《杨家将》等汉族说唱艺术确实不像《格萨尔》《江格尔》那样对于本部族具有相当程度的神圣性并经常在特定的仪式上表演,这便涉及取态和表演场域等外部指标。

由此可见,分析文类与原生文类的对举,从方法论层面说,本身就是文学研究的分析策略,它们不是黑白分明的二元对立,而是以黑(假设为形式指标最鲜明者比如花儿、七绝之类,即最纯粹的原生文类)与白(各类形式指标极端缺乏如“三大文类”者,乃最纯粹的分析文类)为两端的光谱式存在,其间充斥着赤橙黄绿青蓝紫等各种文类特性,需要研究者根据现实情况和研究目标予以具体界定和分别操作。

事实上,这样具有丰富张力的文类状况并不限于以集体性、口头性为标志的民间文学,它适用于一切文学。

以中国古代文学史为例,许多通常被视为原生性的文类概念,也会带有一定的分析特质。且不说像诗词文赋这样强势的古典文类常有“破体”与“变体”之说,那些历时悠长、内涵多样,尤其与西学概念有所交叉的文类术语则更有可能在原生性与分析性之间游弋徜徉。唐诗、宋词、元曲在古代传统中被视为不同的原生文类,但若以现代文类概念观照,则它们与山歌、挂枝儿等一起都可以被称为“诗歌”。最典型的莫过于“小说”一名,当它借鉴西学而作为现当代文类概念时,其实体性似乎无甚异议。但当它作为古代文学的文类名称使用时,问题就复杂了。从《庄子》中首次出现的“小说”到目录学中的“小说”归类,从早期的街谈巷语到唐前的文言志怪志人、再到唐宋以后的白话故事乃至于晚清民国可以指称弹词等韵文叙事,其眼花缭乱的变化有些是文学自身发展所致,有些则纯粹是学者的分析策略。

即以小说的起源问题为例。古典传统是上溯到诸子的所谓“小说家”,《汉书·艺文志》谓之“街谈巷语,道听途说者之所造也”,指无关宏旨却不无裨益的零碎言论,并不强调叙事。但鲁迅《中国小说史略》却另作推源:

志怪之作,庄子谓有齐谐,列子则称夷坚,然皆寓言,不足征信。《汉志》乃云出于稗官,然稗官者,职惟采集而非创作,“街谈巷语”自生于民间,固非一谁某之所独造也,探其本根,则亦犹他民族然,在于神话与传说。

鲁迅借鉴世界范围内其他民族的常见现象,认为神话与传说才是小说的“本根”,其实质是将“小说”文类的核心特征首先设定为叙事,这里的“小说”概念,并不全然符合本土的原生文类传统,它跟神话、传说和民间故事一样,是经过跨文化比较之后重新设置的分析概念。

这就提醒我们,在以“三大文类”为代表对分析文类进行总括性特征罗列之时,我们也须意识到,这些特征毕竟是被学者从不同角度提取的,它们并不处于同一层面,也不像原生文类那样具有相对稳定的本体规约,故在具体运用时必须依据特定条件予以弹性处理,使其分析功效能得到合理发挥。

比如传说和故事作为普通词汇,在中国古代就频繁出现,其词义也颇为显豁。而从现代学术意义上所进行的对于中国民间故事史的探讨,经由刘守华、祁连休和顾希佳等学者的不懈努力,从经史子集尤其文言笔记小说中识别钩沉出了体量巨大的民间故事,做出了令人瞩目的成绩。其实,被他们当作故事的原始文本,大多明确记载了人名、地名和时间(比如《搜神记》之“豫章新喻县男子”、《酉阳杂俎》之“叶限”等),其中相当数量的人与物可以根据其他文献考证为实存,而使用“专名”恰是传说附着性的一个鲜明表征,但这些学者以故事类型为最强武器,在较大数据的文本基础上策略性地忽略这些专名,直接将它们视为民间故事,恰恰显示了分析文类软性指标的长处。传说和民间故事在某些学术目标上应该严格区分(比如是否关联真实人物),但至少在模式化的情节意义上,它们的模糊融通不仅合理合法,而且势在必行。

再看被诸多学科奉为明珠的神话。中国古代极其丰富的文体论著作,从未涉及神话名目,但现代学者根据欧美学界神话文类的基本特征,从传统经史子集各个部类中不断发掘其潜藏的身形,在开天辟地、人类起源、文化创造等诸多话题上均已找出相应的叙述来跟国外神话进行比较,这是值得称道的学术业绩。但像茅盾、袁珂等学者,据此建构出了中国的古典神话体系,并以之与西方神话相颉颃,不惜打破中国古代原生文类和典籍性质的做法,目前也遭到了很多批评。这提醒民间文学研究者,若要在古典场域中进行民间叙事研究,如何保持分析文类与原生文类之间的张力,是必须始终考量的方法论原则。

这里有必要重点讨论一下民间文学学术史比较热衷的起源话题。按照学界传统,“三大文类”合称时其排列顺序总是神话、传说和民间故事,它同时暗示了其发生的次第。周作人在作于1912年的《童话研究》中开篇就说:“童话(Märchen)之源盖出于世说(Saga)……生民之初,未有文史……作为神话世说,寄其印感。迨教化迭嬗,信守亦移,传说转昧,流为童话。”这明显带有当时进化论人类学派的印记,却几乎成为了中国民间文学界的一个基本定理,至今依然,但恐怕未必成立。

由于“三大文类”的分析性质,它们都缺乏可资比勘的早期实体文本,所以我们只能用人类学的跨文化案例并根据社会发展的一般情形加以推想和评估。马林诺夫斯基在对西太平洋特洛布里恩德(Trobriand)岛上原住民调查后发现:

我们知道,童话或民众消遣故事是季节的表演,是敦睦的活动;因接触奇特的实体而启发了的传说可使过去历史揭开帐幕,使人看见它底庄严伟大;神话底出现,乃是在仪式、礼教、社会或道德规则要求理论根据,要求古代权威,实在界,神圣界加以保障的时候。

照此推论,童话(民间故事)、传说和神话的发生次序恰好与前述传统观点相反。

归根结底,起源之事渺茫无证,不必为之凿凿言说。相对而言,笔者倾向于认为传说和故事因文类特征的交叉模糊,两者之间先后关系尚难分说,但神话必定最晚出现。从发生论意义上说,传说、故事是语言发明之后就始终伴随人类的日常叙事,是早期人类生活之所需、能力之所及的;而具有神圣性和仪式化特质的神话,则应是人类社会达到较高阶段后的特选叙事。神话确实主要存在于上古社会,并以其不可企及的神圣瑰丽让人磬折,但并不能湮没日常的传说和民间故事,这就像无比绚烂的青铜器只存在于上古某阶段,它绝对不会比延续至今的日用石器、陶器更加古老一样道理。

跳出民间文学范围,其他分析文类也同样需要不断检验其概念使用的效度。仍以中国古代小说研究为例,在许多现代学者眼里,小说似乎必须具备散体的、叙事的和虚构的几个特征。李剑国先生的古小说研究笔者素所钦仰,他在《唐前志怪小说史》的开篇《志怪叙略》中说:“但即使在胚胎和雏形阶段,它也必须要包含着小说的基本因素,这就是具有一定的故事性(哪怕是最简单的人物情节),具有一定程度的形象性,要表现出故事的相对完整性和一定的虚构性。”为此,许多中国古典的原生文类便在这般指标下被重新评估了。比如他批评张华的《博物志》“丛脞芜杂,鸡零狗碎,几乎成了一盘大杂烩”,就未免有些苛求,忽略了《博物志》这路地理博物之书的原生文类意志。事实上,晚近以来,古典小说乃至古代文体研究界已经开始全方位转向,正如吴承学在为谭帆《中国古代小说文体史》所写之《序》中所言:“我多次提出,要回到中国文体的语境,发现中国文学自身的历史。谭帆教授也主张‘回到中国本土立场去研究中国古代小说文体’……”

结 语

神话、传说和民间故事从德国格林兄弟以来一直被世界民间文学界视为最重要的三个文类概念,可被统称为“民间叙事三大文类”,但它们从来都缺乏明确的体制化形式指标,三者之间也没有稳定的边界,并且经常可以随意出入其他多种文类,它们主要靠内容、时空乃至文本外的功能、情态等一些突出特征才被感知为一组文类,它们是特征论的分析文类,与具有实体性的原生文类颇异其趣。

分析文类并不限于这“三大文类”,且不说民间文学文类体系中诸如“史诗”等带有相当程度的分析性,便是作家文学纷繁复杂的文类概念中,也大量存在着分析文类。它提醒我们若整体性地观照文学世界,其文类系统应该是光谱式的:一端是缺乏客观稳定性的纯粹分析文类比如“三大文类”,另一端则是具有精确形式指标的实体性原生文类,比如七律、挂枝儿等等。在这两端之间,还有非常多样的文类形态存在。本文当然没有对文类光谱作整体研究的野心,重点只是以“三大文类”为中心展示分析文类的各种状况,从而使光谱的这一端能够更加清晰,以便与研究众多的另一端原生文类相互映照;同时,我们也要充分意识到分析文类终究只是软性规定,实际研究时需要保持它们与具体对象之间的张力,以期提高研究的效度。

对于分析文类的特征概括,理论上可以持续进行,只要具有文类内部的合理性和文类外部的使用效度,我们皆须以平等开放的心态视之。正如学者在总结劳里·航柯的文类思想时所说:“唯名论(nominalism)假定现实虽独立于观察者而存在,但其本身是未加结构化的混沌整体,不同的概念化方式可以在不同的假设基础上对其加以组织。不同的概念化方式所生成的表征是同等有效的,没有哪一种表征可以宣称自己在面对现实时具有优先地位。”中国古代文体的研究者经常爱引用王若虚《滹南遗老集》卷三七《文辨》中的一段妙语:“或问文章有体乎?曰:‘无。’又问:无体乎?曰:‘有。’然则果何如?曰:‘定体则无,大体须有。’”对于“民间叙事三大文类”而言,更其如此!

归根结底,分析文类乃是特征论而非本质论的文类概念,它没有权力要求人们的自由表述必须符合这样那样的规定。神话、传说和民间故事乃是一组基于口头叙事的分析文类,它从世界范围内纷繁多样的叙事实践中归纳出某些可通约的分类特征,并以此切口来帮助人们对人类社会的势态情状、认知表达、思维习惯等各个方面进行跨文化研究和整体性把握。周作人曾说:“盖约言之,神话者原人之宗教,世说者其历史,而童话则其文学也。”这样的“约言”,不光对“原人”,便对当今世人亦依然有效。

本文载于《北京大学学报(哲学社会科学版)》2025年第5期,参考注释参见原文

https://mp.weixin.qq.com/s/UqJh7cXET0DpobAt3BJLIg |